私たちは今、時代の節目に立ち会っている。グローバル化により、国境を超えたコミュニケーションは加速。自国経済を何より優先する保守勢力が台頭する一方、IoTやAIを駆使した新ビジネスは、軽々と国境を超えていく。

そんな現代社会でも、壁を打ち破って進化し続ける人々がいる。本連載では彼らを “MAGICIAN(マジシャン)”と定義。インタビューを通じて、この世界の未来を占う道標とする。

第2回はクリエイティブ コミュニケーターの根津孝太氏。大手自動車会社から独立して15年、「町工場から世界へ」を掲げた電動バイク『zecOO(ゼクウ)』や、ミニ四駆『Astralster』など、従来の枠組みにとらわれない斬新なデザインを生み出し続ける。根津氏が考える“Magic”とは?

「震災後の暗い空気をひっくり返したかった」

一2015年に発表された電動バイク『zecOO』や、超小型モビリティ『rimOnO(リモノ)』など、根津さんのデザインには「既存のモノを新しい視線で捉え直したい」というエネルギーを感じます。

ありがとうございます。僕はいつも、ものごとを直感的に決めるタイプ。そのとき意識するポイントが、2つあるんです。まずは「何かしらの社会的な背景がある」こと。そして、その社会的背景に「自分らしく貢献できそうだな」という感覚です。

たとえば『zecOO』のプロジェクトが始まった2011年当時は、世の中がだんだん「電動化」にかじを切り始めていた時期でした。さらに3月11日の東日本大震災で、日本のモノづくりに関わる人たちの元気がなくなっていたんです。そういう空気をひっくり返したい!という思いがあった。

一重苦しい社会の雰囲気を変えたいというモチベーションがあったのですね。

良い意味で、バカなことをやりたかったんです。ちょっと「かぶく」というか、面白いモノを作って「こんなものが日本の町工場で作れるんだ!」っていう。だから『zecOO』のデザインも、バイクの車両としてはかなり「かぶいて」います。ケレン味たっぷりですね。

【2015年に発表された大型電動バイク『zecOO(ゼクウ)』。日本の町工場の可能性を、世界にアピールした。 photo by Kazunobu Yamada】

一『zecOO』のデザインは、今まで見たことがないのに、「バイク」だとは分かるギリギリの不思議なラインを上手く表現されていると感じます。

ありがとうございます。それはまさに、何かを再定義するということにも関係しています。みんなが思う「バイクってこうだよね」っていう定義を、半歩前から疑っていく。僕は、モノそのものの成り立ちから考えるような仕事がすごく好きなんです。

一そうした思いから、町工場を巻き込んだプロジェクトが始まったわけですね。

結局、僕ができる“Magic”って、まさに良い意味で人を「騙す」ってことだと思っていて(笑)。たとえば当初、『zecOO』の設計・製作を手掛けた中村正樹氏(オートスタッフ末広)も、あまりやる気ではなかったと思うんです。

「1人でできるMagicって、大したことないよね」

一乗り気ではなかった中村社長を、どうやって巻き込んだのでしょうか。

僕ができる“Magic”は、チームや、チームになってくれるかもしれない人の心に「小さな火をポッと灯す」ということなんです。『zecOO』のときは、タイミングが来て、これなら僕が社会貢献できそうだというものがあって、そのデザインをオートスタッフ末広の中村社長にぶつけて、初めて彼の心が動いた。火が灯ったんです。そこからが本当のスタートでした。

僕の最大の“Magic”って、何人の心に「火を灯せるか」なんですよ。僕一人が頑張って100%のものを作っても、予定調和でつまらない。でもチームが参加することで、誰も想像していなかったレベルに到達できるんです。

一根津さんの思いが、オートスタッフ末広の中村社長をはじめ多くの人々に火をつけ、完成した『zecOO』。反響はいかがでしたか?

モノづくりの現場の「機運」みたいなものは変えられたかなと思います。町工場の人たちからは「自分もやってみたい」とか「俺もやれることがあったら手伝うよ」など、多くのメールや電話をいただきました。3.11後の暗い空気の中でも、裸になって踊る自分のような人がいても良かったなと。中には「どうやってドバイに売ったの?」とか、「値段が高くても、良い物ならドバイで売れるよね!」と言ってくれる人も(笑)。

【話題をさらった電動バイク『zecOO(ゼクウ)』。ドバイの富豪が買い付けたことでも話題に。 photo by Masato Yokoyama】

「日本人は審美眼を失いかけている」

一町工場が世界とつながれば、日本だけで売るよりも可能性が広がりますね。

2005年のミラノサローネに「RIPPLE STOOL JELLYFISH」(※写真)を出展したとき、偶然通りかかった奥様が「これ、いくら?」って聞いてきたんです。フランスパンの買い物袋をぶら下げた、ごく普通の女性です。ドキドキしながら「このくらいです」と答えたら、「いいわね!私は買えないけど、その値段で売るべきだわ!」って。

【「RIPPLE STOOL JELLYFISH」。水の波紋が床に投影されるスツール。レンズ形状の水槽と、それを上から照らす高輝度LEDが内蔵されている。ミラノデザインウィーク2005出展】

「自分が良いと思うから、誰がなんと言おうがこの値段でこれを買う!」という感覚は、江戸時代なら「目利き」といって多くの人が持ち合わせていました。でも今、日本人はその感覚を失いかけているのかもしれません。だから日本で評価されなかったモノでも、海外へ持っていくのは良いと思う。海外では素直に見てくれる人が多いですから。僕はその女性の一言で、すごく勇気づけられました。

「モータリゼーションからヒューマニゼーションへ」

一工業デザインを通して様々な“Magic”を起こしてきた根津さんですが、これから挑戦したいことは何ですか?

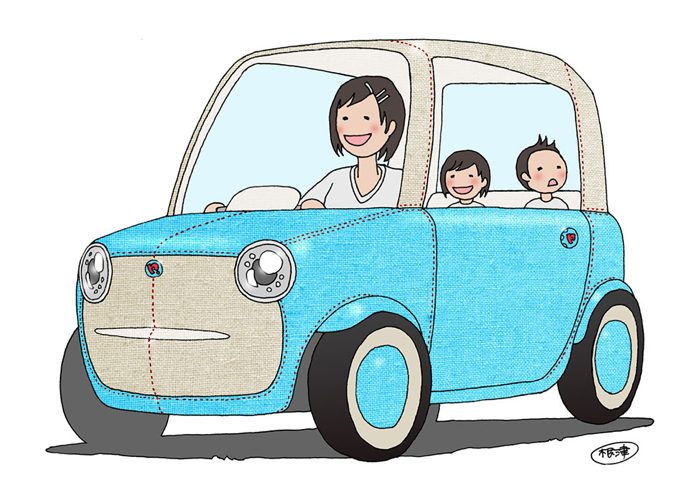

僕は、現代社会の前提となっている「モータリゼーション」という言葉を、「ヒューマニゼーション」へとひっくり返したいんです。今の自動車って、強い人をより強くするものですよね。でも全人類の高齢化が進む中で、車だけが相変わらず「強いものをより強くする」ままでいいのだろうかと。

一近代化とともにある車社会が、今のままではいけないと。

「高齢化×車社会」は、いまだ全ての人類が経験していない段階です。もちろん車社会のおかげで、今朝Amazonで注文したものが夜には届くような利便性はあるけれど、もうちょっと車を人間側に引き戻してもいいんじゃないかと。細い道を大きな車でガーッと通るんじゃなくて、細い道でも人間が自由に動ける手段。いわば自転車と自動車の間のようなモビリティを考えています。

【rimOnO PROTOTYPE-01 2016 © rimOnO corporation 】

以前「rimOnO(リモノ)」という、柔らかい布製の超小型モビリティ(※上記写真参照)を発表したのですが、制度の問題などで完全には実現できなかった。それを今、AZAPAさんと一緒に再チャレンジしようとしています。

超小型モビリティの可能性は、免許返納の問題とも関わってきます。たとえば僕の友人の祖父は、毎週末に市場へ出かけていって、自分で料理をするのが趣味でした。でも周囲から「もう高齢だから危ない」と言われて、運転をやめた次の週から認知症が始まってしまったんです。

人間って意外と、小さな習慣が生きがいになっているんですね。急に免許を返納すると、100が0になってしまう。僕がこれからやろうとしている超小型モビリティは、その間を埋めるひとつの答えになると思っています。

「モノづくりは最終的に、コミュニティづくりへと辿り着く」

一超小型モビリティで、どのような社会を実現できるでしょうか。

モノを作っていると、最終的にたどり着くのがコミュニティなんです。たとえば過去に僕が関わったミニ四駆は、モノを通してファンのコミュニティが出来上がっている。タミヤさんの企業努力で、人々の間に豊かなコミュニティが生まれているのは素晴らしいことですよね。モノづくりをやっていると必ず、最後はコミュニティにいくんだなと。だから超小型モビリティを通して、コミュニティってところまで入っていきたい。

一新しいコミュニティを作るのですね。

はい。『zecOO(ゼクウ)』で日本の町工場の力をまざまざと知ったので、これからは地方の小さな自動車整備工場やバイク屋の皆さんが、自ら作って、自らメンテナンスも担当し、町の人みんなで使っていくというコミュニティを考えています。よく「地産地消」っていうんですが、大きなメーカーが上からガーッと落としてくるやり方ではなく、下から上がっていくようなやり方。そういうことができるんじゃないかって。

「地産地消のモビリティ、やってみない?」

一地方の可能性を実感されているのですね。

今、新潟の三条市とお仕事をしているんですが、大企業の下請けをやっている素晴らしい企業でも、「これだけ能力があればもっと色んなことができるのに」って思ったりするんです。今の彼らは、能力のほぼすべてをコストダウンに使っている。親会社から、「特に理由はないけど来年から20%コストカットだから」なんて要求されて。そうすると、知恵のほとんどをコストダウンに使わざるを得ません。技術力はあるのに、くすぶっている人も多いんです。

一そうした地方の町工場に、超小型モビリティの開発を担ってもらうと。

その地方で核になってくれそうなバイク屋さんや、整備工場、「モータース」さんなどに、「地産地消のモビリティをやってみない?」と呼びかけていく。そうして集まってくれた人や使ってくれる高齢者がいることで、既存のものを壊さずに新たなコミュニティが作れるんじゃないかと思っています。

「人の心に火を灯す=小さなMagicを重ねたい」

一先ほどおっしゃっていた、ボトムアップのやり方ですね。

そうです。財力とネットワークによって上から落とし込むのではなく、「いいな」と思ってくれる仲間をちょっとずつ増やして、草の根的にやっていく。やっぱり乗り物っていうのは、「1人で作れないモノ」の代表格みたいなところがあるんですね。何万人が関わってできるものだから、僕ができるのは、「火を灯す」という小さな“Magic”。

これは決して自己卑下ではなく、全力で思いをぶつければ誰かの心に火が灯る。だから、どれだけその“Magic”の連鎖を起こせるかだと思います。これからもライフワークとして、地方ごとに小さな“Magic”を起こしていきたい。世の中を動かすのは大変だけど、モノづくりによる新たなコミュニティを作っていきたいんです。

根津 孝太 クリエイティブ コミュニケーター / デザイナー

1969年生まれ。千葉大学工学部工業意匠学科卒業。トヨタ自動車から独立し、2005年(有)znug design設立。多くの工業製品のコンセプト企画とデザインを手がけ、ものづくり企業の創造活動の活性化にも貢献。「町工場から世界へ」を掲げた電動バイク『zecOO』、やわらかい布製超小型モビリティ『rimOnO』などのプロジェクトを推進する一方、GROOVE X『LOVOT』、トヨタ自動車コンセプトカー『Camatte』、ダイハツ工業『COPEN』、THERMOS ケータイマグ『JMY』『JNL』『JNR』、タミヤミニ四駆『Astralster』などの開発も手がける。ミラノ Salone del Mobile “Satellite”、パリ Maison et Objet 経済産業省 “JAPAN DESIGN +” など、国内外のデザインイベントで作品を発表、受賞歴多数。

著書

『アイデアは敵の中にある』(中央公論新社)

『カーデザインは未来を描く』(PLANETS)

本プロジェクト「THE MAGICIANS」は、AZAPA株式会社のカルチャーフィットプロジェクトとして2020年6月にスタートしました。コーディネーターは弊社CCO(Chief Culture Officer)のジェニア、ライターは北条、カメラマンは槇野翔太 で進めています。Instagramでは撮影の裏側も公開していますので、ぜひご覧ください。